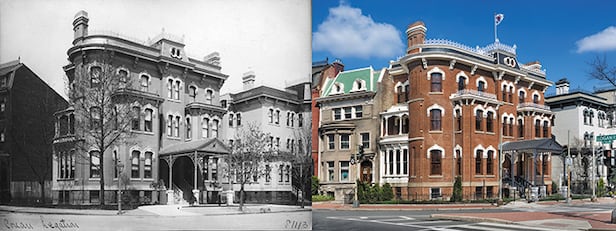

최근 미국의 수도 워싱턴DC에 있는 옛 주미 대한제국 공사관 건물에서 동판 제막식이 열렸어요. 이 건물이 미국의 국가 사적지로 등재된 것을 기념하는 행사였습니다.

이 건물은 1889년 2월부터 조선의 주미 공관으로 활용됐고, 1905년 을사늑약으로 외교권을 잃기까지 16년 동안 조선과 대한제국(1897~1910)이 외교 활동을 하던 공간이었습니다. 우리 정부는 2012년 이 건물을 사들여 보수와 복원 공사를 마친 뒤 2018년 5월 역사전시관으로 다시 문을 열었습니다. 조선과 미국은 언제부터 어떻게 외교 관계를 맺게 됐던 걸까요?

불행했던 첫 접촉

다른 서양 국가들과 마찬가지로 19세기 미국은 원래 한반도에 큰 관심이 없었습니다. 1834년(순조 34년) 미국이 아시아 지역에 파견한 에드먼드 로버츠 특사가 보고서에서 조선의 존재를 알리며 ‘장차 이 나라와 교역할 가능성이 있다’고 했지만 그 뒤로 별다른 조치가 있진 않았죠.

미국을 미리견(彌利堅·’아메리칸’을 한자로 적은 것)이라 불렀듯이 조선도 미국의 존재를 알고는 있었습니다. 그러나 1863년 고종이 즉위한 뒤 친아버지인 흥선대원군이 집권하며 ‘서양과는 통상을 거부한다’는 쇄국 정책을 펼쳤어요. 1866년 무장한 미국 상선이 대동강을 거슬러 올라가며 행패를 부리다 평양 관민(官民)에 의해 침몰된 ‘제너럴 셔먼호 사건’이 일어났습니다.

이 사건을 빌미로 1871년 미국은 조선을 개항시키기 위해 군함 5척을 출동시켰는데, 이것을 우리는 신미양요라고 부릅니다. 이렇게 무력을 사용하는 방식을 ‘포함(砲艦) 외교’라고 해요. 강대국이 함대를 파견해 압력을 행사하고, 유리한 조건을 얻어내는 방식입니다. 사실상 일방적인 침공에 가까운 것으로, 조선 입장에선 미국의 첫 접촉이 불행했다고 할 수 있습니다.

미국은 이미 1853년 이런 방식으로 일본을 개항시킨 적이 있었습니다. 신미양요 당시 미군은 강화도 일대를 공격했고 압도적인 화력으로 조선군은 완패하고 말죠. 하지만 대원군은 항전 의지를 굽히지 않았어요. 예상치 못한 상황을 맞은 미군은 별 소득 없이 퇴각했습니다. 포함 외교의 실패였죠.

태극기 휘날리며, 역사적인 공식 수교

조선은 1876년 일본과의 강화도 조약으로 개항을 하게 됐습니다. 이어 6년 뒤인 1882년 5월 22일 조선과 미국의 조미 수호통상조약이 체결됐습니다. 정식 국교가 수립됐던 것이죠. 이때 전권부관 김홍집의 명으로 역관 이응준이 태극과 4괘로 이뤄진 태극기를 걸어 게양했는데, 이것이 박영효가 그렸다는 태극기보다 4개월 앞선 최초의 태극기였습니다.

국교 수립 과정에서 미국 측 로버트 슈펠트(1822~1895) 제독의 역할도 있었는데요. 조약을 중개한 청나라의 북양대신 이홍장이 ‘조선은 청의 속국’이라는 문구를 조약문에 넣을 것을 요구했으나, 슈펠트는 ‘조선과 청의 조공 관계는 의례적 관계일 뿐’이라며 거부했습니다.

이듬해인 1883년 조선의 수도 한성에 미국 공사관이 개설됐고, 같은 해 민영익·홍영식·서광범·유길준 등으로 이뤄진 조선 사절단이 보빙사라는 이름으로 미국에 파견됐습니다. 마침 뉴욕에 가 있던 체스터 아서 대통령을 호텔에서 접견했는데, 조선 전통 관복을 입은 사절단이 접견실에서 대통령을 보자마자 넙죽 큰절을 하는 바람에 다들 당황해했다고 합니다.

이들은 한문으로 적힌 보빙사 신임장 원본을 한글로 번역해 언론에 노출했기 때문에, 미국 신문 뉴욕헤럴드는 당시 “조선은 중국·일본과 다른 알파벳을 가지고 있다”고 보도했습니다. 귀국한 홍영식은 고종 앞에서 미국의 교육과 국방 제도를 본받아야 한다고 역설했으나 1884년 갑신정변 때 피살됐습니다. 보빙사가 미국의 에디슨 전기회사와 조선 궁궐 내 전등 설치 주문 계약을 체결한 것은 한미 과학교류의 출발점으로 평가받고 있습니다. 보빙사의 일원이었던 유길준은 미국에 남아 최초의 조선인 미국 유학생이 됐습니다.

청나라의 간섭에 저항한 ‘자주 외교’

1887년 온건 개화파 인사인 박정양(1841~1905)이 초대 주미 특명전권공사에 임명돼 미국 워싱턴에 파견됐습니다. 박 공사는 미국의 조선 금광 개발 교섭을 도와주는 등의 활동을 했습니다. 여전히 조선의 종주국으로 행세하던 청나라가 ‘우리의 지시를 받으라’는 압박을 했으나, 박 공사는 이를 따르지 않고 각국 공사관을 독자적으로 순방하는 등 자주적인 외교 활동을 펼쳤습니다.

미국에서 외교 활동을 벌이던 박 공사가 문화적 충격을 받았다는 에피소드도 있습니다. 호텔 엘리베이터를 처음 타 보고 일행 모두 “지진이 일어났다”며 혼비백산했다고 합니다. 또 사교 파티에 참석했다가 여성들이 많은 것을 보고 “저들은 모두 기생인가?”라고 묻기도 했다고 해요. 당시 박 공사는 “저명 인사들의 아내나 딸”이란 대답을 듣고 놀랐다고 합니다. 조선에선 잔치 때 남자들 자리에 드나드는 여성은 기생이나 노비였기 때문이에요. 백악관을 방문해 보니 의외로 화려하지 않은 모습이었다고도 회고했습니다.

조선의 두 번째 외교 공관은 1889년 개설됐고, 고종은 임금이 개인적으로 쓰던 돈인 내탕금 2만5000달러를 들여 1891년 이 건물을 매입했습니다. 이곳이 최근 동판을 붙인 주미 대한제국 공사관입니다. 이 건물에서도 태극기를 게양하는 등 자주 외교 정신을 계승했다고 합니다.

1905년 을사늑약이 체결돼 대한제국의 외교권이 박탈되자 워싱턴의 공사관은 폐쇄되고 말았습니다. 국권을 상실한 경술국치 두 달 전, 일제는 대한제국 소유의 이 건물을 단돈 5달러에 강제로 매입한 뒤 되팔았습니다. 1910년 6월입니다. 100여 년이 지나 대한민국 정부가 다시 이 건물을 사들일 때까지 그 원형이 남아 있었던 것은 무척 다행이라 하겠습니다. 한미 동맹의 역사적 초석과도 같은 문화유산이기 때문입니다.

<참고문헌>

1. 유석재, "청의 간섭에도 자주적인 대미외교 펼쳤다. ", 조선일보, 2024.10.10일자. A29면.

신고

신고 인쇄

인쇄 스크랩

스크랩

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개